【保存版】キャンプ初心者向け『初めての焚き火のやり方』完全ガイド

- 初めて焚き火するからちょっと不安…

- 初心者でも失敗しない焚き火のやり方ってあるの?

- せっかくキャンプに行くなら焚き火してみたい!

キャンプといえば焚き火のイメージ。自然の中で火を囲んでのんびりする、そんな風景を想像する方は多いです。

しかしキャンプ初心者にとって、外で火を扱うことに不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

かずやん

かずやん私も最初の頃は、火事にならないか不安になりながら焚き火していました。

- キャンプ歴3年、30代後半の2児の父。

- キャンプ好きの友人に誘われキャンプの虜に

- コロナでメンタルをやられ毎週焚き火を眺めて復帰

- もっと焚き火ファンを増やすべく焚き火ブログを執筆中

本記事はそんなキャンプ初心者の方に向けて、失敗しない焚き火のやり方を紹介します。焚き火は難しいものと思われがちですが、ちゃんと準備をすれば誰でも安全に楽しむことが可能です。

- キャンプで焚き火をやってみたい!

- 焚き火で失敗しやすいポイントが知りたい!

そんな方は本記事を、ぜひ最後までお読みください。

当サイトのリンクには広告が含まれています。

焚き火はキャンプの醍醐味

キャンプの魅力の一つといえば、焚き火と答える方は多いです。焚き火は日常生活で触れる機会の少ない、キャンプならではの楽しみ。

多くのキャンパーにとって、アウトドアの象徴ともいえるでしょう。

焚き火は暖かいだけでなく、夜の暗がりを照らしたり、癒やし効果があったりと魅力がたくさん。一人でのんびり焚き火を眺めるのも、友人や家族と焚き火を囲って会話するのも楽しいです。

焚き火を使ってキャンプならではの料理を作ってみたり、薪の焼ける匂いをかいだり、爆ぜる音を聞いたりと、五感をフルに使って味わうことが可能。

キャンプ初心者にとって焚き火の成功は、キャンプの満足度に大きく影響すること間違いなしです。

私もキャンプに行くと毎回焚き火を楽しんでます!

焚き火の基本的な知識

焚き火を失敗しないで楽しむためには、最低限の知識をつけておくことをオススメします。

基本は「火をつけること」と「火を消すこと」が正しくできればOK。小学生の頃に習った理科の知識を思い出すだけで十分です。

- 火を起こす原理

- 火を消す原理

シンプルに火をつけて消せれば問題なし!

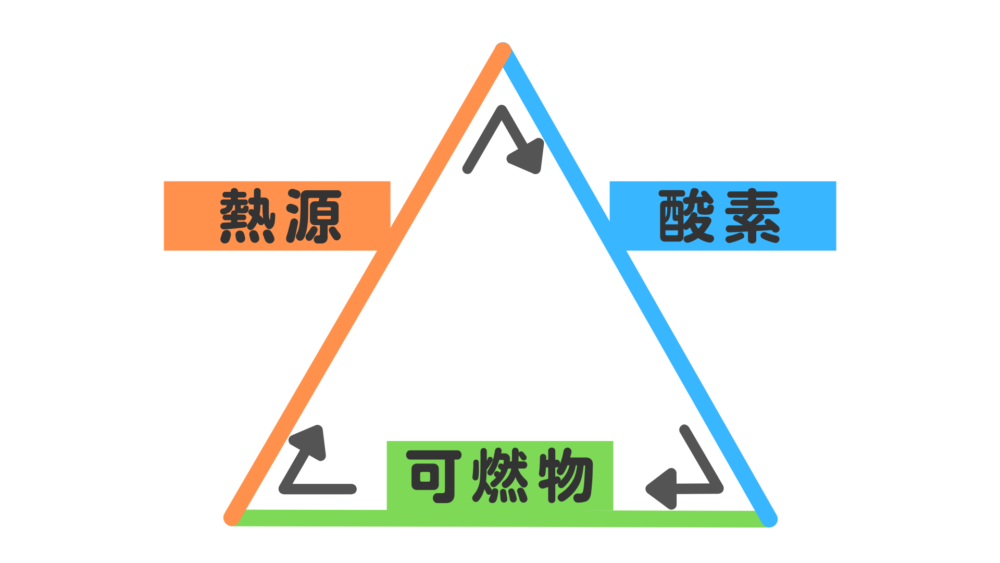

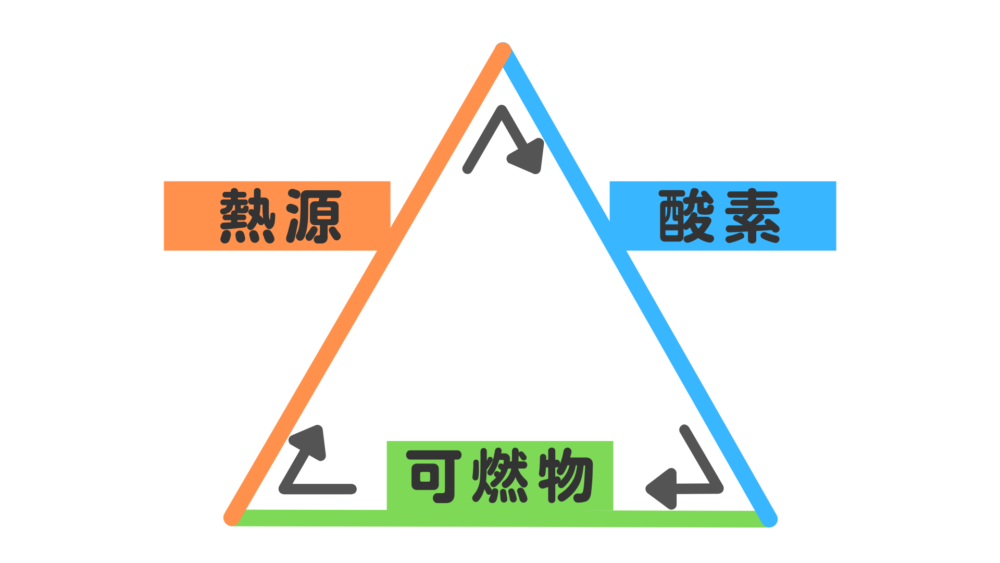

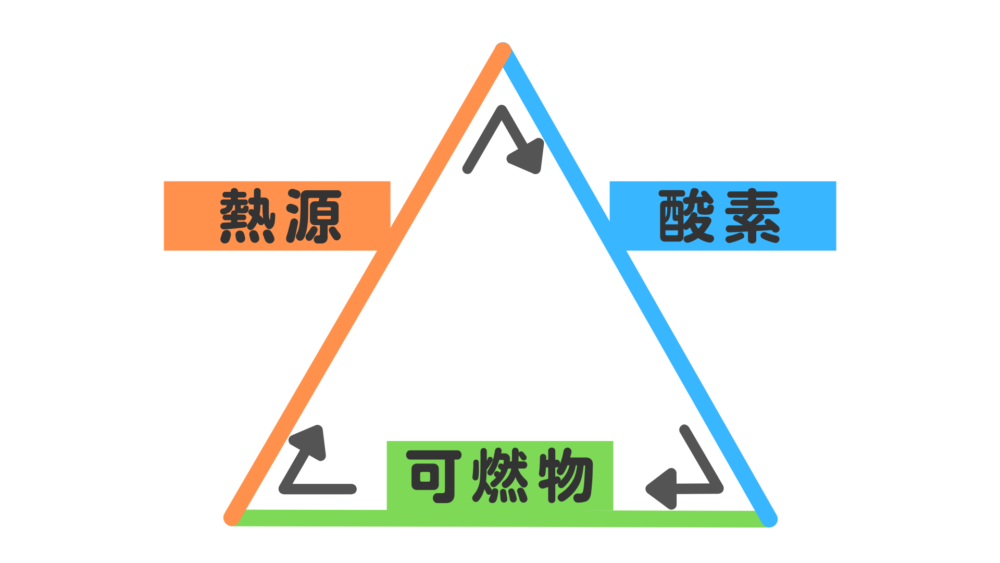

火を起こす原理

焚き火の火を起こす原理は、とても簡単。以下3つの要素をバランスよく組み合わせるだけで、簡単に火が大きくなります。

| 要素 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 可燃物 | 燃えやすいもの | 薪、着火剤、紙など |

| 熱源 | 燃えるキッカケ | ライターやマッチの熱、火花など |

| 酸素 | 燃えるエネルギー | 酸素と空気の通り道 |

上記3つは「燃焼の3要素」。この3つがお互いに反応することで、火力がどんどん強くなります。

どれかひとつでも欠けると火がつかず、燃えていても消えてしまうので管理が必要!

失敗しないで焚き火を起こすには、燃焼の3要素が正しく供給できているかチェックすることが大切です。

詳しくは後半の「焚き火の火起こし」で説明します。

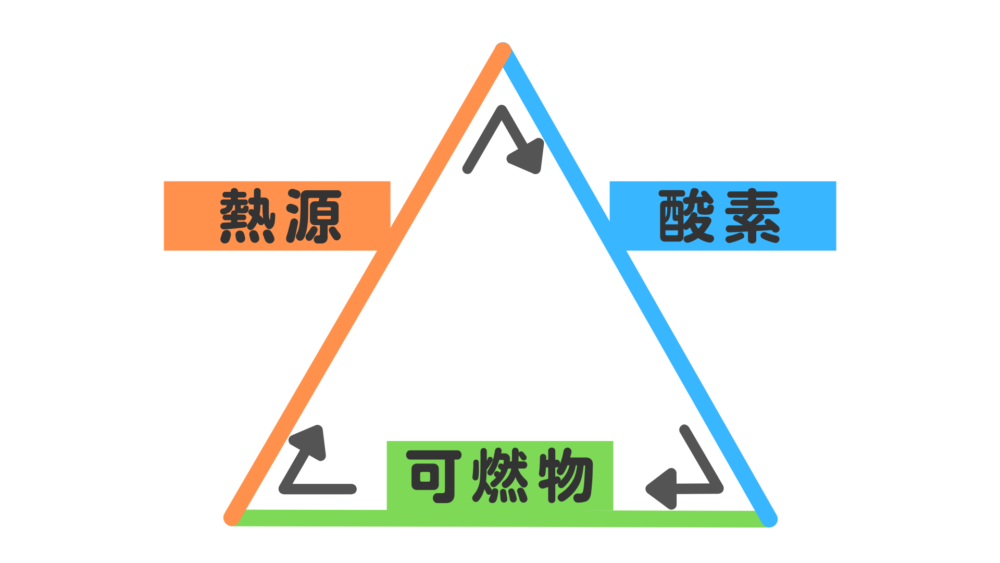

火を消す原理

焚き火は燃焼の3要素(可燃物、熱源、酸素)のうち、どれかひとつの供給を絶つことで消火できます。安全に焚き火を消す方法は以下の3つ。

| 方法 | 理由 | 注意点 |

|---|---|---|

| 燃え尽きるまで待つ | 薪が燃え尽きることで可燃物がなくなり、火が消えます。 | 完全に燃え尽きるまで時間がかかります。 |

| 水の中に沈める | 薪を冷やしながら酸素を絶つことで、火が消えます。 | 大量に水へ入れると湯気が立って火傷する可能性があります。 |

| 火消し壷に入れる | 火消し壺に入れて蓋を閉めることで、酸素の供給がなくなり火が消えます。 | 蓋を閉めてから消火までしばらく時間がかかります。 |

焚き火は燃焼の3要素のうちひとつを取り除くと、消火できると覚えておいてください。焚き火を楽しむ際には、火をつけるだけでなく、確実に消火する方法もしっかり覚えておきましょう。

詳しくは後半の「焚き火の後始末」で説明します。

焚き火に必要な道具

焚き火を楽しむには、焚き火道具をいくつか用意する必要があります。本記事では焚き火道具を、以下2種類に分けて紹介します。

- 必ず使う基本の焚き火道具11種類

- あると便利な焚き火道具13種類

必ず使う基本の焚き火道具10種類

キャンプ初心者の方が焚き火をするために、必ず用意してほしい道具は以下の10種類です。

キャンプ道具を全て買い揃えるのは、お金がかかってしまいます。まずは100円ショップをフル活用し、できるだけ予算を抑えて準備しましょう。

低予算でまずは焚き火をやってみて、楽しかったら本格的に買い揃える方針でも十分です。

| 道具名 | 価格 | 入手方法 |

|---|---|---|

| 焚き火台 | 2,000円~ | ネットショップ |

| 焚き火シート | 2,500円 | ネットショップ |

| 救急セット | 2,000円 | ネットショップ |

| トング | 100円 | 100円ショップ |

| ライター | 100円 | 100円ショップ |

| 着火剤 | 100円 | 100円ショップ |

| バケツ | 300円 | 100円ショップ |

| 軍手 | 100円 | 100円ショップ |

| 火吹き棒 | 100円 | 100円ショップ |

| 薪 | 700円~ | キャンプ場の売店 |

| 合計 | 8,000円~ | - |

薪は重くて運ぶのが大変なので、キャンプ場で購入することをオススメします。

100円ショップを活用してお金をかける道具を絞ろう!

まずはこの10種類の焚き火道具を購入し、本格的に焚き火を楽しみたいと思ったら買い増しすることをオススメします。

基本の焚き火道具について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

あると便利な焚き火道具13種類

基本の焚き火道具を買い揃えたうえで「いろいろと買い揃えたい」「もっと安全に焚き火したい」という方は、以下の道具も参考にしてください。

| 道具名 | 予算 | オススメ度 |

|---|---|---|

| ウェットティッシュ | 100円 | ★★★★★ |

| 業務用割り箸 | 100円 | ★★☆☆☆ |

| 炭用スコップ | 100円 | ★★★☆☆ |

| 薪を入れる袋 | 500円 | ★★★★☆ |

| 厚手アルミホイル | 1,000円 | ★★★☆☆ |

| 耐熱用の革手袋 | 1,000円 | ★★★★★ |

| 直火OKのケトル | 2,000円 | ★★★☆☆ |

| 難燃ブランケット | 2,000円 | ★★★★☆ |

| サイドテーブル | 2,000円 | ★★★★☆ |

| 火消しスプレー | 2,000円 | ★★☆☆☆ |

| 消火道具 | 2,000円 | ★★★★★ |

| ガスバーナー | 2,500円 | ★★★☆☆ |

| 焚き火リフレクター | 4,000円 | ★★★★☆ |

| 難燃性の上着 | 3,000円 | ★★★☆☆ |

基本道具に買い増しすることで、より安全・快適に焚き火を楽しむことが可能。ぜひ気になるアイテムを試してみてください。

あると便利な焚き火道具については、以下の記事で詳しく説明しています。

キャンプ当日の焚き火の手順

キャンプ当日の焚き火は、以下の手順で進めてください。

- 手順1:キャンプ場の焚き火ルールを確認

- 手順2:焚き火台と薪を用意して火起こし

- 手順3:焚き火を安定させて安全に楽しむ

- 手順4:焚き火を消火して後始末・片付け

手順1:キャンプ場の焚き火ルールを確認

焚き火を楽しむ前に、キャンプ場のルールを確認することは非常に重要です。焚き火のルールはキャンプ場によって異なるため、現地のルールに従って焚き火を楽しんでください。

確認するポイントは以下の通りです。

- そもそも焚き火はOKか?

- 焚き火台の使用が必須か?

- 焚き火シートの使用が必須か?

- 焚き火する場所に指定はあるか?

- 燃え残った薪や炭・灰の処分方法は?

設営が終わったら灰捨て場を下見しておくのも大事!

安全に焚き火をするためにも、現地のルールは遵守しましょう。火をつける前に確認しておくことで、安心して焚き火を楽しめます。

地面で直接焚き火をする「直火」は、禁止されているキャンプ場が多いので特に注意が必要です。

手順2:焚き火台と薪を用意して火起こし

キャンプ場の焚き火ルールが把握できたら、焚き火台と薪を用意して火を起こしましょう。焚き火台を組み立て、台の上に薪を組んでいきます。

焚き火台は一度火をつけたら動かしにくいため、延焼防止のためテント等から離れた場所に設置してください。

焚き火台の中には、太い薪と細めの薪、着火剤などを置いてください。

薪は組み方によって、火の付きやすさや火力、燃え尽きるまでの時間が変わります。

始めは空気が通りやすいように隙間を作って、着火剤の火種にしっかり酸素が行き渡るようにしましょう。

薪の組み方について詳しくは、以下の記事をお読みください。

薪が組み終わったら、早速火をつけて薪を燃やしましょう。

火をつける際は、ライターなどで着火剤に直接火をつけると、失敗せずに火起こしできますよ。

\ 使っている着火剤はコチラ /

焚き火はいきなり太い薪を燃やせません。薪の温度が冷たく、火を近づけても熱が奪われてしまいます。

そのため火起こしする際は、細い薪や新聞紙などを先に燃やし、少しずつ太い薪にも熱を加えていきましょう。

キャンプ場に落ちている小枝は水分を含んでいるので、火起こし用に使うと失敗しやすいからNG!

筆者のオススメは100円ショップで買える業務用の割りばし。本数がたくさんあって燃えやすく、火種を大きくするのにピッタリです。

箸なので火起こしだけでなく、料理を食べるときにも使えます。荷物を減らしたい方にもオススメ。

火種になる素材は、たっぷり投入しよう!

詳しい火起こしの方法については、以下の記事をお読みください。

手順3:焚き火を安定させて安全に楽しむ

太い薪にも火が回り焚き火が安定してきたら、多少は目を離しても消えることはありません。

焚き火を使って料理を作ったり、のんびり眺めて楽しみましょう。

火が弱くなる前に、適度に追加の薪をくべて火力を維持させてください。

スキレットという金属フライパンを用意しておくと、焚き火に直接置いて調理が楽しめます。

私も小さめなスキレットを用意し、酒のつまみを作ったりしてます!

火が安定しているときの注意事項は、以下の3つ。

- 一度に大量の薪を入れない

- 就寝1時間前には薪の追加をやめる

- 焚き火台や薪は熱くなっているため素手NG

焚き火を楽しむためには、火の管理と周囲の安全に気を配ることが大切。せっかくの焚き火で火事になったりトラブルになったりするのは、悲しいですよね。

手元に消火用の水を用意し、安全に配慮しながら焚き火を楽しんでください。

手順4:焚き火を消火して後始末・片付け

焚き火を楽しんだあとは焚き火を確実に消火して、残った炭や灰、燃え残りの後始末を行いましょう。

焚き火の消火方法は、以下の3つ。

| 方法 | 理由 | 注意点 |

|---|---|---|

| 燃え尽きるまで待つ | 薪が燃え尽きることで可燃物がなくなり、火が消えます。 | 完全に燃え尽きるまで時間がかかります。 |

| 水の中に沈める | 薪を冷やしながら酸素を絶つことで、火が消えます。 | 大量に水へ入れると湯気が立って火傷する可能性があります。 |

| 火消し壷に入れる | 火消し壺に入れて蓋を閉めることで、酸素の供給がなくなり火が消えます。 | 蓋を閉めてから消火までしばらく時間がかかります。 |

焚き火は「可燃物・熱源・酸素」のどれか一つを絶つことで、自然と火が弱まって消えます。

焚き火の消火は余裕を持ったスケジュールで行ってください。

焚き火の消火は思っている以上に時間がかかるもの。チェックアウト時間ギリギリまで燃やし続けると、退出時間に間に合わない可能性があります。

寝る前やチェックアウトの2時間前から、消火の段取りを立てよう!

時間がないからといって、焚き火台に直接水をかけるのはNG!水蒸気が湧き上がって火傷するリスクがあります。場合によっては焚き火台が変形してしまう可能性もあるでしょう。

焚き火の消火方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

炭と灰の処理はキャンプ場のルールに従って処理しましょう。キャンプ場に灰捨て場が設置してある場合は、燃え残りが冷めている事を確認したうえで処理します。

キャンプ場によってはビニール袋に包んで捨てる、水に浸けてから捨てるなどの処理方法のルールが決まっています。分からない場合はチェックイン時に確認してください。

キャンプ場で炭・灰が捨てられない場合は、自宅へ持ち帰り地方自治体のゴミ捨てルールに従って捨てましょう。基本的には燃えるゴミでまとめて捨てられることが多いです。

焚き火の燃え残りや炭・灰の処分方法については、以下の記事で詳しく説明しています。

焚き火を安全に楽しむための注意事項

焚き火を安全に楽しむため、以下の注意事項を守りましょう。

- テントとの距離を取る

- 消火用の水や道具を用意する

- 火力を強くしすぎない

テントとの距離を取る

焚き火はテントとの距離を適切に取り、燃え移らないように気をつけましょう。火の粉が風に乗って飛ぶと、テントに穴が開いてしまい、最悪の場合は燃え上がってしまう可能性もあります。

テントと同様にタープや食材を運んだ段ボールなど、燃えやすい素材の道具は安全のため離しておいてください。

消火用の水や道具を用意する

安全に焚き火を楽しむために、必ず消火用の水や道具を用意しましょう。どれだけ慎重に焚き火していても、ふとしたことで火が燃え移ってしまう可能性もあります。

特にポリエステル製のテントやアウトドアウェアなど、燃えやすいものは一瞬で燃え上がります。

万が一のときに初期消火できるよう、手元に消火道具を置いておくことが大切です。

火力を強くしすぎない

焚き火はくべる薪の量によって、火力が調整可能。たくさん薪をくべれば火力が強くなり、薪の量が少なければ弱まります。

焚き火が大きくなると火の粉も舞いやすくなり、コントロールしにくいです。火が安定したら薪をくべる頻度を減らし、火力を落として管理すると安全です。

キャンプの焚き火でよくある質問

キャンプの焚き火でよくある質問をまとめました。

まとめ|焚き火のやり方を身につけて楽しもう

本記事はこれから焚き火に挑戦したいキャンプ初心者の方に向けて、失敗しないで焚き火を楽しむやり方を紹介しました。

- 焚き火を起こす原理、消す原理

- 焚き火に必要な道具、あると便利な道具

- キャンプ当日の焚き火の手順

焚き火は正しいやり方を身につければ、誰でも楽しめます。起きやすい失敗を事前に知っておけば、キャンプ当日に困ってしまうことも減るでしょう。

ぜひ本記事の情報を参考に、安全第一で焚き火を楽しんでください。